少し前まで、自然分娩が主流で”無痛分娩”という選択肢がそもそもなく、妊娠発覚後の産院選びでは、家からの距離や費用、設備や雰囲気が判断基準だったのではないでしょうか。

ですが、今では(少なくとも私の周りでは)「無痛分娩」の選択肢を持って産院選びをする方が増えているように思います👀

私自身、1人目の妊娠が発覚した令和3年の頃、

“無痛分娩ってどうなんだろう”

“本当に痛くないのかな”

“母子共に身体への影響などデメリットはないのかな”

“自然分娩と何が違うんだろう”

などなど、疑問が止まらず検索魔になっていたのを覚えています。

この記事はこんな人におすすめ!

・無痛分娩の流れがわからなくて不安な方

・本当に痛くないのか心配な方

・無痛分娩のリアルな体験談を探している方

・手出しの費用面も気になる方

目次

01|無痛分娩の流れってどんなの?体験談を基に解説!

02| 無痛分娩って本当に痛くないの?

03| 無痛分娩のリアルな費用負担額はどのくらい?

04| 無痛分娩を2度経験して感じたメリットとデメリット

無痛分娩の流れってどんなの?体験談を基に解説!

どんなお産であれ、流れが分からないと不安なもの。

私が2025年に2人目を出産した際の体験をもとに、大まかな流れを3つのフェーズに分けてお伝えします❁

01|【検診期間】無痛分娩ならではの流れは?

妊娠初期の健診スケジュールは、自然分娩と大きく変わりません!

胎嚢や心拍の確認、エコー検査、血液検査、後期のNSTなど、赤ちゃんと母体の健康を確認しながら妊娠経過を見守っていくのは同じです。

ですが、

私がお産をした産院で無痛分娩を希望する場合には、初期の段階でいくつか特有のステップがありました。

- 初回の診察時に「無痛希望か否か」を確認される

- 無痛分娩が可能かを判断するために、BMI値や既往歴、精神疾患の有無などを確認される問診がありました。1人目と2人目では異なる産院で無痛分娩にて出産しましたが、どちらも同じような問診があったため、無痛の場合に共通して確認される内容のようです。

- 分娩の「予約金」を事前に支払う必要がある

- 医療機関にもよりますが、出産よりもかなり前の時期に予約金を納めることが一般的です。私がお産をした産院では妊娠11週6日までに振り込みが必要でした。これを過ぎてしまうと出産時期の予約がいっぱいになってしまうそう。

- 「無痛分娩のリスク」についての説明書☺同意書を受け取る

- 合併症や麻酔に関する注意点を記した書面に目を通し、内容を理解した上で同意書にサインします。※こちらの提出自体はお産当日でした。

こうした流れがあるため、無痛分娩を希望する場合は早めに気持ちを固めて予約をしておく必要がありました!

1人目の時も同様の流れだったため、365日24時間いつでも無痛分娩を対応しているような産院では共通しているのかなと感じました☺

02|【入院から出産まで】の流れは?

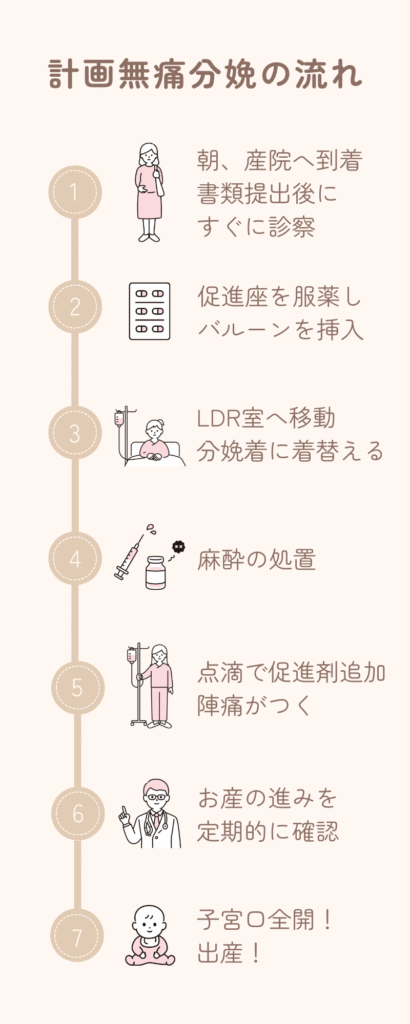

ここからは計画無痛分娩の出産当日の流れを、以下の図にて①〜⑦の順に説明をします。

詳細の動きをもっと知りたい方は以下の出産レポートをご覧ください!

03|【出産直後から2週間検診まで】

無痛分娩は「産後の回復が早い」とよく聞きますよね!

実際はどうなのか、出産直後から2週間検診までの身体の様子をリアルにお伝えします❁

- 出産直後麻酔で動けない

・麻酔が切れるまで2~3時間かかるため分娩台に休憩

・カンガルーケアをしたり、夫と余韻に浸っていました - 産後2時間足が動くようになる

・麻酔が切れてきて足が動かせるようになる

・立ってみることにしたけど、力が入らず転倒しそうになる

・めまいもあったため、車椅子で病室へ移動 - 産後4時間徐々に歩けるようになる

・麻酔が切れて下半身の違和感が強くなる

・(会陰切開が上手な先生で痛みはほとんどない)

・円座クッションを使って座ったり、ゆーーっくり歩くことができる - 産後1日基本的な日常生活が送れる

・お手洗いやお風呂なども含めて日常生活が送れる

・動きはゆっくりなものの、赤ちゃんのお世話などもできる - 産後2~3日むくみがピークになる

・出産で水分を多量に失い、むくみがひどくなる

・着圧ソックスや足をあげるなどしてむくみ改善につとめる - 産後4日痛みを感じなくなる

・多少残っていた下半身の痛みが完全になくなる

・痛み止めをもらわずに退院 - 産後1週間円座クッションが不要になる

・痛みはないものの、会陰部分が腫れているような違和感があったのがなくなる

- 産後2週間走れそうなくらいに回復

・体の不調がすっかりなくなり、走りたくなるほどに(笑)

無痛分娩の身体の回復スピードについてですが、個人的には早いと思います!

産道を通って3キロほどの赤ちゃんを産むという事実は自然分娩と変わりないため、負っている傷は同じに等しいとは思います👀

しかし、陣痛~産後3時間くらいまでは完全に痛みがないため、その間に痛みに耐える体力を温存できる点では精神的にも体力的にも回復が早いということがありそうです!

無痛分娩って本当に痛くないの?

無痛分娩にするからには、本当に痛くないという保証がほしいですよね😭

私の場合、無痛は本当に無痛でした!

ですが、友人の話を聞いたり、1人目と2人目のお産でも違いがあったため、私が知っている限りの痛みに違いがでるパターンをお伝えします!

同じ「無痛分娩」を行っていても産院によって痛みの差がありました。

【1人目を出産したクリニックA】

痛みレベル:☆★★

痛みの例 :倒れそうなくらい痛い時の重たい生理痛

痛みの継続時間:10分(すぐに麻酔を入れたので耐える時間は短かった)

痛かった理由:バルーン挿入後に子宮口が開き、痛くなった

その他:会陰切開部分は麻酔が切れると痛い

【2人目を出産したクリニックB】

痛みレベル:☆☆★

痛みの例:採決の注射くらい

痛みの継続時間:3分

痛かった理由:麻酔を入れるための注射処理が少し痛かった

その他:会陰切開が上手な産院で、産後もほとんど痛くない

同じ無痛分娩でのお産でも、産院によって麻酔を入れるタイミングや、医療技術の差によって感じる痛みの程度に違いがありました👀

妊婦さんの体質によっても違いがあるようです!

麻酔がよく効く体質であれば、痛みを感じる瞬間が少ない。

反対に、あまり聞かない体質の場合、麻酔が効くまでに時間がかかるなどして、痛みを感じる時間が延びる。

私の場合、麻酔がよく効く体質だったようで、痛みを感じない代わりに、胸のあたりまで麻酔が効いてしまい、少し恐怖を感じるという経験をしました🥺

無痛分娩のリアルな費用負担額はどのくらい?

無痛分娩、いいけど高いんだよね?

リアルな手出しはいくらくらいなの?

いっちばん気になるところですね!

実際に支払った金額を赤裸々にお伝えします!

結論からお伝えすると、2人目の出産でかかった実費額は合計1,172,890円でした。

※出産一時金を差し引いた手出しの額

1,172,890円!!!??

桁間違えてない?という方がいるかもしれませんが、5回は確認したので間違いないです(笑)

同じ無痛を行っている場合でも、麻酔科医が常駐しているか否かや、地域によっても額に差が出ると思うので、検討している産院のサイトなどで料金のご確認をお願いします。

以下、内訳をざっくりと記載します。

検診費用 …348,660円

入院~退院の費用 …274,230円

分娩予約金 …150,000円

分娩保証金 …250,000円

無痛分娩予約金 …250,000円

改めて驚愕…。

今回支払った中で「無痛分娩予約金」というのは250,000円だったのですが、通っていた産院はご飯が豪華だったり、赤ちゃんを預けるのは24時間いつでもOKだったり、ヨガやエステなどなんともラグジュアリーなサービスがちらほらあったので、そういった費用も込み込みで上記のような金額になっているかと思います。

こんな高額な費用を出してまで無痛にする価値あるのかなあ…と悩む方もいると思います。

私もその1人だったのでよーーくわかります。

個人的な意見にはなりますが、2人の出産を終えて価値のある出費だったなと感じています。

理由を箇条書きにすると以下の通りです。

・お産に対する痛みへの恐怖心が軽減され、精神的に安定した妊婦生活が送れた

・計画無痛だったため、夫の仕事や上の子を預ける予定など計画が立てやすかった

・陣痛中も夫と他愛のない会話を楽しめたり、ドラマやyoutubeを鑑賞しながら穏やかに過ごせた

・体力の温存ができた分、産後の育児スタートに辛さを感じなかった

妊娠出産では気持ちがいっぱいいっぱいになってしまうことがあるため、

分娩方法だけでも気持ちに余裕の持てる選択ができたことは、自分にとっても家族にとっても良かったなと感じています☺

無痛分娩を2度経験して感じたメリットとデメリット

最後に、2度の無痛分娩を経験して感じた、メリットとデメリットをまとめてみました。

無痛分娩を検討する上でぜひ参考にしてみてください!

メリット

・お産の痛みがほとんどない場合が多い

・痛みへの恐怖心が軽減され、精神的な余裕を持ってお産ができる

・産後の体力回復が早く、育児に集中しやすい

デメリット

・費用が高い

・痛みを感じる程度が人や産院によって異なる

・周囲の理解を得られない場合がある

・下半身が動かないということに多少の恐怖心がある

総じて2回無痛分娩を経験した私としては——

「もしまた選ぶなら、やっぱり無痛がいいな!」と思っています☺️

最後までお読みいただきありがとうございました。無痛分娩に関する疑問や不安が少しでも解消されていれば幸いです!

自分らしく、まいにち育児をもっと見る

購読すると最新の投稿がメールで送信されます。

コメント